联系电话:

0577-86660766

【区域研究】优化温州产业规划布局

来源:

|

作者:客服部

|

发布时间: 2018-12-29

|

1767 次浏览

|

分享到:

产业布局,是经济地域的主要物质内容在地域上的相互关系 和组合形式。产业布局战略是关系到区域经济、社会与环境可持续发展的关键问题。

一、温州产业布局现状 产业空间布局,是由集聚带、集聚区、 集聚点等空间要素构成的统一整体。产业空间结构具有整体性、系统性、层次性和 区域性等基本特性。通常产业布局受地理 区位因素、土地资源因素、交通基础设施 因素、工业化基础和城市化条件等因素的 影响。一般认为产业布局的模式主要有:均质模式、增长极模式、点轴模式和网络 模式。由均质布局向极核布局、点轴布局、 网络布局的演变,是产业布局演变的一般 规律。 温州产业布局,伴随温州产业发展, 总体上经历了三个阶段:第一阶段(1978 年-1992 年):自主创业、村村点火阶段。 该阶段家庭工业蓬勃兴起,产业布局总体上呈现分散、均质的特征。第二阶段 (1992-2003):块状集聚、带状发展阶段。 该时期形成了以104国道为产业集聚带, 以块状经济为集聚区,以乡镇为集聚点的 产业布局特征。第三阶段(2003-至今):规划引导、网络布局。该阶段以《温州市产业布局规划》为标志,产业布局开始推向 网络化组团式发展。当前,随着经济社会 发展和城市空间拓展,早期产业布局规划 弊端逐步显现,其主要表现为:

—— —从城乡统筹上看。一是与中心城区建设不协调,当前围绕中心城区形成一个有大大小20多个工业区块组成的半 环型产业带,对中心城市核心功能的空间 拓展造成了极大障碍。二是与城市发展不协调,由于传统产业布局缺乏系统规划, 导致产业布局与城市功能布局相互隔离, “产”归“产”、“城”归“城”,协调发展的机 制尚未形成。三是与中心镇建设不协调, 依托乡镇发展模式至今没有改变,先前的 “一乡一品”致使乡镇产业平台遍地开花, 乡镇撤扩并后相关产业集聚机制尚未健全,致使现在乡镇产业平台呈现“碎片 化”,严重阻碍城乡统筹发展水平。

—— —从产业发展上看。一是产业布 局重二产、轻三产现象较为普遍。温州已步入工业化高级阶段,预计至2015年全 市将进入以现代服务业为主导的“三、二、 一”产业结构,但是能支撑旅游、商贸、金 融、物流、创意等现代服务业发展的集聚 区少之又少。二是产业布局同构现象较为 普遍,整个市域尤其是各县分布着大大小小各类园区,园区定位不清晰,形成“大而 全”“小而全”的产业同构现象和同质化竞争,诸如柳市与北白象、龙港与鳌江产业 布局等类似区域产业同构现象较为普遍。三是支持块状经济向现代产业集群配套服务体系布局不足,产业平台内企业机械 式堆积,缺乏科技、中介等现代服务体系 支撑,致使传统产业转型升级缓慢。

—— —从集聚平台上看。一是缺少产业发展大平台,温州市经国家和省级批准经 济开发区(工业园区)11 个,审核公告面积68.8平方公里,平均每个工业平台占 地面积6.9平方公里,与杭州市平均每个工业平台30.8平方公里、宁波市25.8平 方公里相差甚远。二是平台集聚效应不明 显,全市 11 个经济开发区(工业园区) 2011年每平方公里产值约20亿元;而全市工业用地每平方公里产值达到 50.7亿 元,园区内工业企业与园区外工业企业在 产业层次无明显差异。三是产业平台建设 和调整缓慢,一批事关全市产业转型升级重大产业平台,和一批与城市功能建设不 协调产业功能小区调整缓慢,严重影响新 兴产业发展。

—— —从政策引导上看。一是全市产业 总体布局规划亟需优化调整,新时期产业 发展面临机遇和要素发生极大变化,早期 产业布局规划与当前新形势已不相适应。二是产业平台缺乏入园导则,全市除少数 产业园区制定产业入园导则外,大部分产 业园区都缺乏相应管理细则。三是产业用 地管理机制尚需完善,工业用地出让的后 续监管力度亟待加强,劣势产业腾退机制有待健全,产业用地“圈而不建、建而不驻”的现象较为普遍。

二、影响产业布局因素分析

地理区位条件。经济要素在空间集聚发展效应大小,取决于城市化水平高低。近年来,随着长三角和海西区相继成为国家区域发展战略区,温州作为联接长三角 和海西区的节点城市、浙江三大沿海都市圈之一、对台经贸合作紧密区域,这种独 特区位条件,为温州在更高层次的谋划城市功能定位提供可能,为更高级产业培育发展提供支撑。

土地资源禀赋。土地资源是空间经济活动集聚和城市成长的重要原因。根据 《全国主体功能区划》规划,温州市作为海峡西岸经济区中心城市,是浙江省唯一纳入国家“重点开发”区域城市。

交通基础设施。交通是引导产业布局规划的主要引导力量。近年来,随着交通基础设施建设加快推进,以深水港、空港、 铁路、高速公路等为依托的“井”字型交通 体系加快形成,温州逐渐发展成为东部沿 海交通枢纽型城市。其中,温州机场已升级为国家一类口岸;温州港是全国沿海 25 个主要港口和 68 个对台通航港口之 一;近期温州市S1、 S2、S3三条市域铁路一期工程正式获国家批准;同时,温州市是全国45个公路主枢纽城市之一。便捷的交通条件,为温州临空产业、临港产业和高附加值产业发展,奠定了有利基础条件。

城市发展基础。根据新一轮城市总体规划,基本明确温州城市总体定位,即围绕亚太地区重要的国际商贸中心、我国东 南沿海并辐射全国的民间金融中心、台海 经济区对台高端合作的门户和长三角南翼的综合性中心城市。明晰的城市功能定位,为全市产业发展指引了方向,为产业 布局奠定了基础,同时围绕城市功能定 位,温州市将构建“1650”网络型组团式大都市,网络型组团式的空间结构,为全市产业布局提供支撑。

三、产业发展导向。区域工业化程度,是产业空间布局调整的内在动因。根据钱纳 里的经济增长阶段划分理论,温州经济发 展步入工业化高级阶段。根据经济发展新 阶段,温州产业将围绕优先发展现代服务业、大力培育战略性新兴产业、改造提升传统优势产业、集约发展现代农业的发展思路,构建设现代产业体系。其中,现代服务业作为温州未来主导产业,优先发展旅 游、商贸、金融、物流、创意等服务业;战略 性新兴产业,立足本地产业基础,培育发 展激光与光电、先进装备制造、节能环保、新一代信息技术等战略性新兴产业,形成 温州产业发展重要经济增长点;传统优势产业,将依托块状经济集聚优势,提升发 展汽摩配、电气、鞋服、泵阀等特色优势产业附加值,建设创新型产业集群。同时,按照高产、优质、高效、生态、安全的要求,以农业“两区”建设为重点,发展都市型现代农业。

四、产业规划布局致力“四大”优化

构筑大格局。温州产业规划布局,依托温州特色资源,立足温州产业优势,遵循经济发展规律,抓住当前的重大战略机遇,服务建设现代产业体系发展空间需求,坚持产业空间与产业升级相匹配、与城市建设相协调、与资源环境相融合、与区域交通相衔 接的原则,建设空间集聚、资源节约、功能 融合、统筹发展的“一核三带四区多点”产 业空间布局。其中, “一核”是指大都市主中心; “三带”是沿(瓯)江都市经济带、沿 海都市经济带、西部生态产业带; “四区” 是乐清沿海发展区、瑞安沿海发展区、平 阳沿海发展区、苍南沿海发展区; “多点” 是指全市50个中心镇。

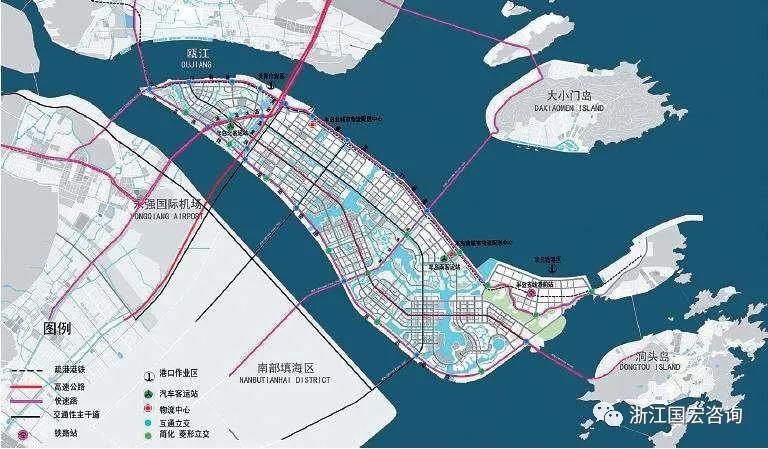

建设大平台。结合都市型功能区和中心镇设置,重点建设25个产业集聚区,带 动全市产业转型升级。其中,大都市主中 心重点推进瓯江口新区、洞头大门海洋经济示范区、瓯飞垦区、滨江七都商务区、鹿城西部新城、温州空港新区、龙湾中心区、 温州经济技术开发区、高新技术产业开发 区、温州生态园、瓯海中心区、瓯海梧白科 技城、永嘉瓯北城市新区等共13个重点 产业平台建设。大都市副中心,重点推进乐清湾港区、乐清乐成中心城区、乐清经 济开发区、瑞安塘下新区、瑞安滨海新城区、瑞安江南新区、平阳万全新区、平阳鳌 江新区、苍南灵溪新区、苍南龙港新区、文成大峃城市新区、泰顺县城新区共计 12 个重点产业平台建设。

培育大企业。一是培育地方优势企业。各产业平台要根据产业准入要求和区 域产业基础,以符合发展趋势、具有高成长性的一些产品或产业为突破口,选择一批优势企业,引导企业兼并重组、强强联 合,推动行业龙头骨干企业做大做强,提高产业集中度、增强竞争力。二是引进国内外大型企业。坚持内外并举、开放建设,立足优势、明确特色,加强产业链招商,加快与一批国内外大企业开展战略合作,特别是要利用好国家战略资源促进重大产业平台发展,优化产业结构和企业结构, 加快推进经济转型升级。三是发挥龙头企 业领和支撑作用,加大对龙头企业在技改贴息、科技创新补助、项目融资、股票上市 等方面重点支持,提高龙头企业的核心竞 争力。

强化大配套。一是完善政策保障,启 动编制新一轮温州市产业布局规划,市直 各有关部门、各县市区、功能区、中心镇要因地制宜地编制本地区产业布局规划,形 成上下沟通、衔接一致的“1+X”规划体系, 指导和推动全市产业协调发展。二是强化资金保障,紧抓当前金融改革机遇,全方 位鼓励民间投资,着力开展“千亿融资”计划,大力实施“温商回归”工程,全面保障 产业资金需求。三是强化土地供给,加快 推进以瓯飞围垦工程为重点的沿海用地空间拓展,继续推进“转而未供、供而未用、用而未尽”土地项目清理专项行动,着力实施西部山区低丘缓坡土地利用开发。 四是强化人才保障,要根据不同的产业, 采取灵活、配套的人才政策,分层次加大 力度引进和培养专业人才,保证人才支撑 需求。五是严格环境保护,以温州创建国家低碳试点城市为契机,树立生态文明 观,贯彻循环经济理念,实行能源资源节约、环保先行,从项目审批、资源供给、市场准入等方面,有效推进生态型产业格局构筑。

构筑大格局。温州产业规划布局,依托温州特色资源,立足温州产业优势,遵循经济发展规律,抓住当前的重大战略机遇,服务建设现代产业体系发展空间需求,坚持产业空间与产业升级相匹配、与城市建设相协调、与资源环境相融合、与区域交通相衔 接的原则,建设空间集聚、资源节约、功能 融合、统筹发展的“一核三带四区多点”产 业空间布局。其中, “一核”是指大都市主中心; “三带”是沿(瓯)江都市经济带、沿 海都市经济带、西部生态产业带; “四区” 是乐清沿海发展区、瑞安沿海发展区、平 阳沿海发展区、苍南沿海发展区; “多点” 是指全市50个中心镇。

建设大平台。结合都市型功能区和中心镇设置,重点建设25个产业集聚区,带 动全市产业转型升级。其中,大都市主中 心重点推进瓯江口新区、洞头大门海洋经济示范区、瓯飞垦区、滨江七都商务区、鹿城西部新城、温州空港新区、龙湾中心区、 温州经济技术开发区、高新技术产业开发 区、温州生态园、瓯海中心区、瓯海梧白科 技城、永嘉瓯北城市新区等共13个重点 产业平台建设。大都市副中心,重点推进乐清湾港区、乐清乐成中心城区、乐清经 济开发区、瑞安塘下新区、瑞安滨海新城区、瑞安江南新区、平阳万全新区、平阳鳌 江新区、苍南灵溪新区、苍南龙港新区、文成大峃城市新区、泰顺县城新区共计 12 个重点产业平台建设。

培育大企业。一是培育地方优势企业。各产业平台要根据产业准入要求和区 域产业基础,以符合发展趋势、具有高成长性的一些产品或产业为突破口,选择一批优势企业,引导企业兼并重组、强强联 合,推动行业龙头骨干企业做大做强,提高产业集中度、增强竞争力。二是引进国内外大型企业。坚持内外并举、开放建设,立足优势、明确特色,加强产业链招商,加快与一批国内外大企业开展战略合作,特别是要利用好国家战略资源促进重大产业平台发展,优化产业结构和企业结构, 加快推进经济转型升级。三是发挥龙头企 业领和支撑作用,加大对龙头企业在技改贴息、科技创新补助、项目融资、股票上市 等方面重点支持,提高龙头企业的核心竞 争力。

强化大配套。一是完善政策保障,启 动编制新一轮温州市产业布局规划,市直 各有关部门、各县市区、功能区、中心镇要因地制宜地编制本地区产业布局规划,形 成上下沟通、衔接一致的“1+X”规划体系, 指导和推动全市产业协调发展。二是强化资金保障,紧抓当前金融改革机遇,全方 位鼓励民间投资,着力开展“千亿融资”计划,大力实施“温商回归”工程,全面保障 产业资金需求。三是强化土地供给,加快 推进以瓯飞围垦工程为重点的沿海用地空间拓展,继续推进“转而未供、供而未用、用而未尽”土地项目清理专项行动,着力实施西部山区低丘缓坡土地利用开发。 四是强化人才保障,要根据不同的产业, 采取灵活、配套的人才政策,分层次加大 力度引进和培养专业人才,保证人才支撑 需求。五是严格环境保护,以温州创建国家低碳试点城市为契机,树立生态文明 观,贯彻循环经济理念,实行能源资源节约、环保先行,从项目审批、资源供给、市场准入等方面,有效推进生态型产业格局构筑。

官方微信公众号

浏览手机版官网

Copyright © 2022 浙江国宏工程咨询有限公司 版权所有 浙ICP备20001487号-1

公司地址:杭州市滨江区西兴街道新联路608号诚高大厦1002室

温州市鹿城区机场大道5052号诚远大厦2201室

联系电话:0577-86660766,86800008

邮 箱:742063360@qq.com

联系我们